中美贸易战致使两国LNG贸易停摆

看新闻·燃气

进口美国LNG、原油等将实施0关税!听专家深入分析中美LNG贸易前景

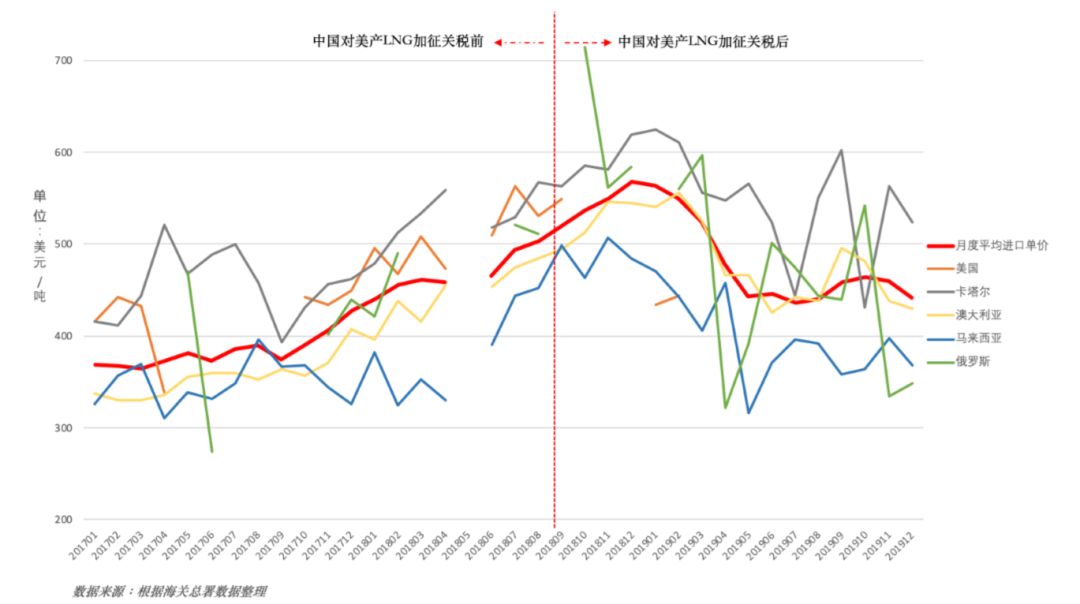

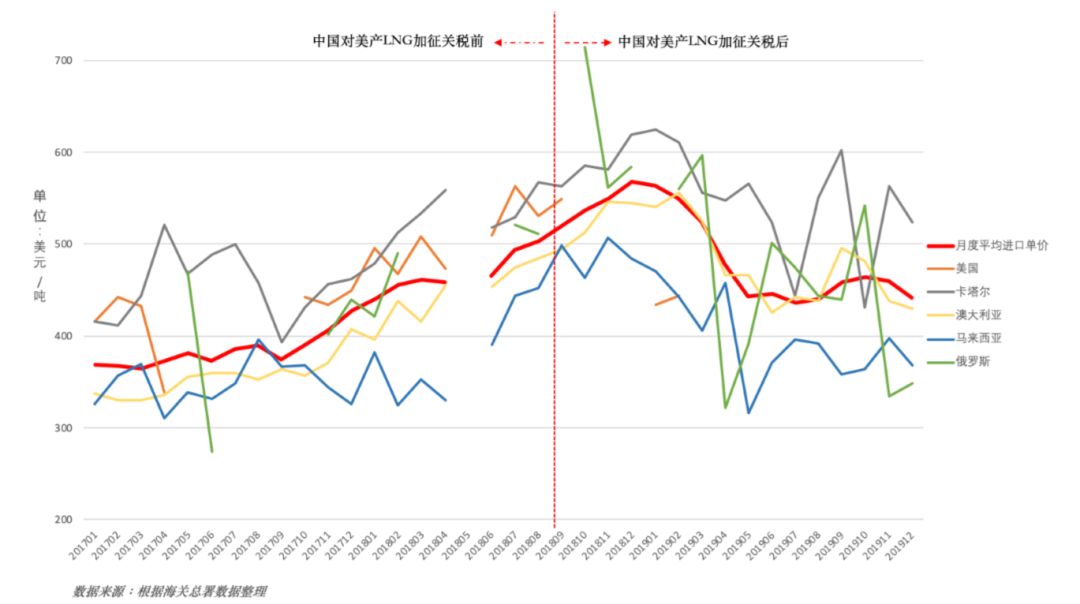

中美第一阶段经贸协议将提振市场信心 中美第一阶段经贸协定中LNG贸易额是否有可能实现? 进口价格过高或阻碍中国进口美产LNG

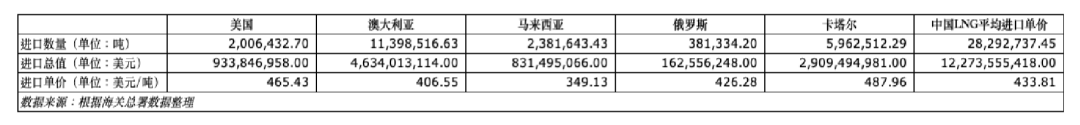

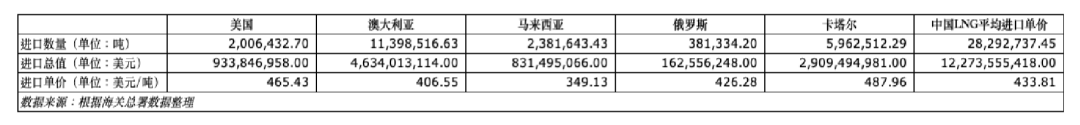

表1:2017年10月-2018年4月中国LNG主要进口国平均进口单价

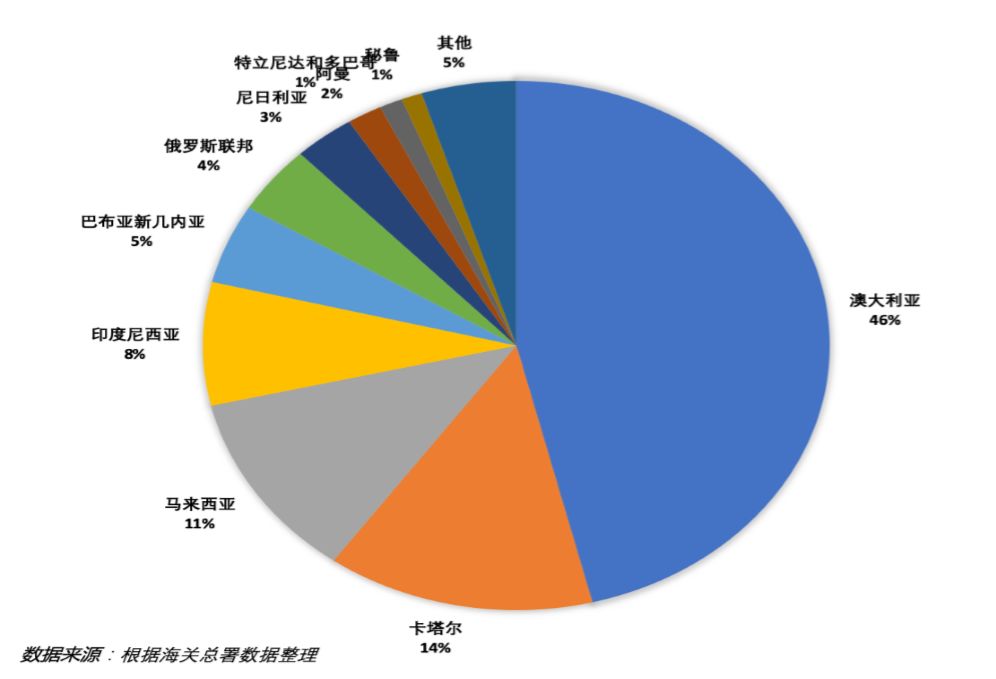

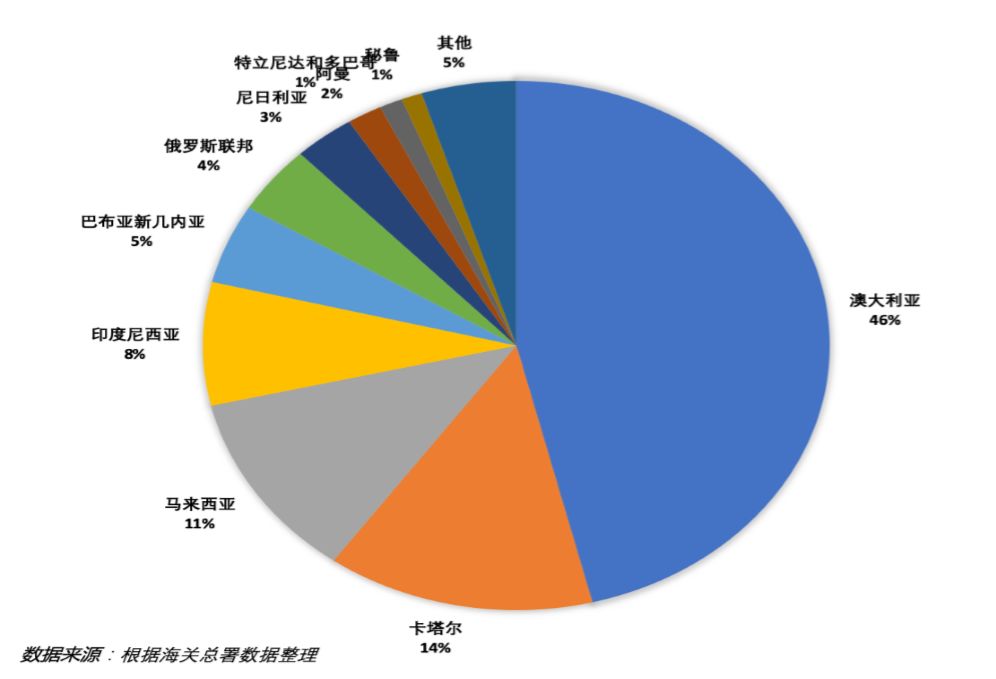

LNG出口国竞争加剧将对美产LNG进入中国市场带来挑战

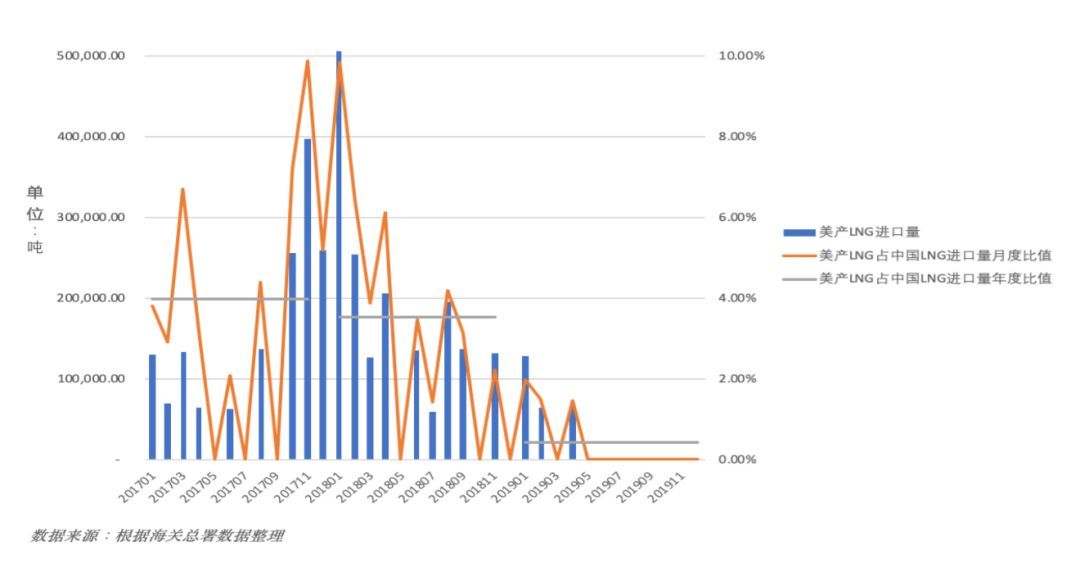

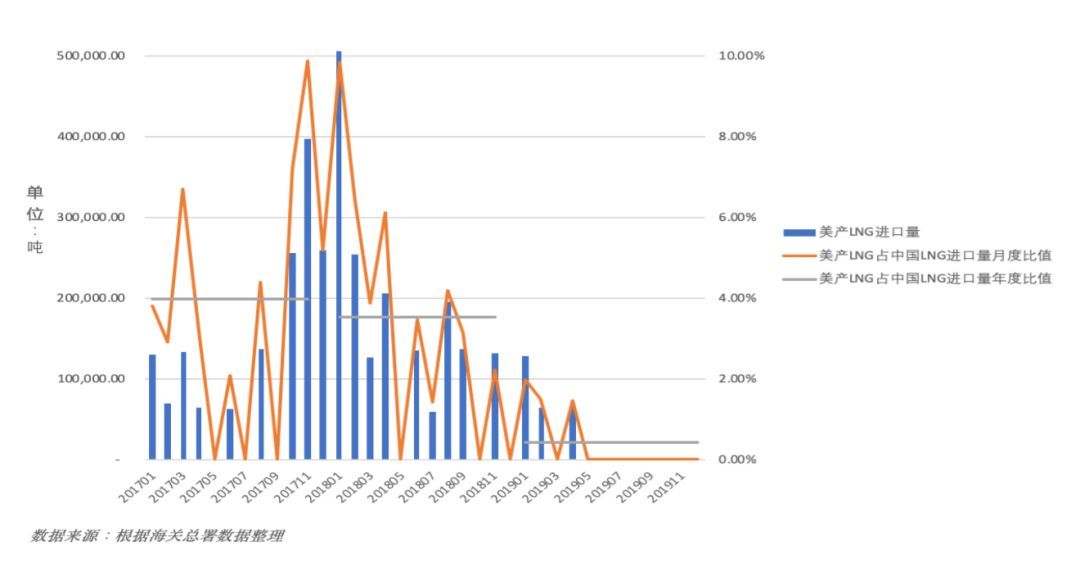

中美贸易战致使两国LNG贸易停摆

中美第一阶段经贸协议将提振市场信心 中美第一阶段经贸协定中LNG贸易额是否有可能实现? 进口价格过高或阻碍中国进口美产LNG

表1:2017年10月-2018年4月中国LNG主要进口国平均进口单价

LNG出口国竞争加剧将对美产LNG进入中国市场带来挑战

主任委员:

李颜强(中国市政工程华北设计研究总院有限公司)

副主任委员:

彭世尼(重庆大学)

姜东琪(《煤气与热力》杂志社有限公司)

王书文(北京市煤气热力工程设计院有限公司)

李连星(中交城市能源研究设计院有限公司)

委 员:

Donglai XIE(加拿大)(Environmental Defense Fund)

Jessica SUN(Canada LMG Design & Drafting Inc.)

白冬军(北京市建设工程质量第四检测所)

曹 晖(上海飞奥燃气设备有限公司)

车 明(北京市燃气集团研究院)

车立新(北京北燃实业集团有限公司)

陈 季(成都燃气集团股份有限公司)

陈 立(重庆燃气集团股份有限公司)

陈国勇(华润燃气控股有限公司)

陈金金(江苏盛伟燃气科技有限公司)

杜 娟(贵州燃气集团股份有限公司)

杜建梅(中国市政工程华北设计研究总院有限公司)

段洁仪(北京北控能源投资有限公司)

凡思军(杭州联发管业科技有限公司)

房振忠(长春燃气热力设计研究院有限责任公司)

福 鹏(北京市煤气热力工程设计院有限公司)

傅书训(佛燃能源集团股份有限公司)

高 鹏(中交城市能源研究设计院有限公司)

高文学(中国市政工程华北设计研究总院有限公司城市燃气热力研究院)

葛金先(湖南瑞华市政工程设计有限公司)

耿启征(青岛积成电子股份有限公司)

龚 勋(华润燃气控股有限公司)

谷红民(河北瑞星燃气设备股份有限公司)

管延文(华中科技大学)

郭瑞东(玫德集团有限公司)

郭卫东(家合鑫阳智慧能源科技(保定)有限责任公司)

郝蕴华(北京市公用工程设计监理有限公司)

胡茂杰(滨海投资有限公司)

胡芸华(成都千嘉科技股份有限公司)

黄培健(上海叁零肆零科技有限公司)

姜忠基(甘肃中石油昆仑燃气有限公司)

蒋 浩(中国市政工程华北设计研究总院有限公司)

井 帅(北京北燃实业集团有限公司)

蒋厚贵(华润燃气控股有限公司)

焦文玲(哈尔滨工业大学)

李 沅(武汉能源规划设计有限公司)

李长缨(《城市燃气》杂志社有限公司)

李金陆(华润燃气控股有限公司)

李磊祚(中国市政工程华北设计研究总院有限公司)

李诗华(上海真兰仪表科技股份有限公司)

李树旺(中国工业气体工业协会液化天然气分会)

李晓峰(海南民生管道燃气有限公司)

李亚军(华南理工大学)

李永威(北京市燃气集团有限责任公司高压管网分公司)

梁 立(中国燃气控股有限公司)

梁金凤(北京市公用事业科学研究所有限公司)

梁晓瑜(中国计量大学)

廖 原(欧好光电控制技术(上海)股份有限公司)

廖荣平(中国市政工程华北设计研究总院有限公司)

林松月(北京松田程科技有限公司)

凌革力(湖南新奥清洁能源有限公司)

刘 斌(哈尔滨中庆燃气有限责任公司)

刘 军(上海能源建设工程设计研究有限公司)

刘 璐(北京优奈特燃气工程技术有限公司)

刘 欣(青岛开源热力设计研究院有限公司)

刘凤国(天津城建大学)

刘建辉(深圳市燃气集团股份有限公司)

刘联胜(河北工业大学)

刘敏鸿(华润燃气(郑州)市政设计研究院有限公司)

刘清泉(北京北燃特种设备检验检测有限公司)

刘延智(长春燃气热力设计研究院有限责任公司)

马季林(天津能源投资集团有限公司)

潘一玲(北京市城市规划设计研究院)

齐研科(重庆燃气集团股份有限公司)

秦朝葵(同济大学)

仇 梁(金卡智能集团股份有限公司)

权亚强(成都秦川物联网科技股份有限公司)

商博军(昆仑能源控股有限公司)

申 粤(杭州市城乡建设设计院股份有限公司)

沈 蓓(中国燃气控股有限公司)

石爱国(杭州先锋电子技术股份有限公司)

孙明烨(北京市煤气热力工程设计院有限公司)

唐建峰(中国石油大学(华东))

唐绍刚(天津华迈能源科技股份有限公司)

陶红兵(重庆新大福机械有限责任公司)

田 堃(新奥能源控股有限公司)

田贯三(山东建筑大学)

田红梅(陕西省燃气设计院有限公司)

童清福(武汉市天然气有限公司)

万 云(四川省高发城镇燃气研究院有限公司)

王 博(北京理工大学)

王 峰(中国市政工程西北设计研究院有限公司)

王 海(黑龙江省燃气协会)

王 淮(中国市政工程华北设计研究总院有限公司)

王 黎(青岛能源华润燃气有限公司)

王 芃(哈尔滨工业大学)

王 艳(南京市燃气工程设计院有限公司)

王道顺(天津市庆成科技发展有限公司)

王海超(大连理工大学)

王文化(淄博绿能燃气工程有限公司)

王文想(深圳市燃气集团股份有限公司)

王湘宁(中交城市能源研究设计院有限公司)

王昭俊(哈尔滨工业大学)

王忠平(杭州市能源集团有限公司)

魏守有(太原天然气有限公司)

吴佩英(中机国际工程设计研究院有限责任公司)

吴诗勇(华东理工大学)

谢 栋(济宁天和智能仪表有限责任公司)

徐 鹏(北京建筑大学)

徐松强(嘉兴市燃气集团股份有限公司)

熊少强(佛燃能源集团股份有限公司)

许 征(青岛能源设计研究院有限公司)

严荣杰(宁波杰克龙精工有限公司)

严益剑(杭州市燃气集团有限公司)

杨 健(中国城市建设研究院有限公司)

杨 平(华润燃气控股有限公司)

杨军华(武汉市能源集团有限公司)

杨开武(西安秦华燃气集团有限公司)

杨良仲(中国市政工程华北设计研究总院有限公司)

杨小伟(陕西首创天成工程技术有限公司)

杨永峰(安阳益和热力集团有限公司)

姚安林(西南石油大学)

姚秀程(淄博绿博燃气有限公司)

殷兴景(浙江苍南仪表集团股份有限公司)

应援农(香港中华煤气有限公司)

于玉良(北京优奈特能源工程技术有限公司)

袁 冶(深圳市燃气工程设计有限公司)

张广民(新奥能源控股有限公司)

张姝丽(深圳市燃气集团股份有限公司)

张增刚(山东建筑大学)

张志刚(天津城建大学)

赵玺灵(清华大学建筑节能研究中心)

郑 安力(特瑞斯能源装备股份有限公司)

郑宏伟(国家管网集团西气东输公司南京计量测试中心)

周夏汀(浙江城建煤气热电设计院股份有限公司)

周志刚(哈尔滨工业大学)

朱 娜(华中科技大学)

朱 能(天津大学)

秘书长:

郝 薇(《煤气与热力》杂志社有限公司)